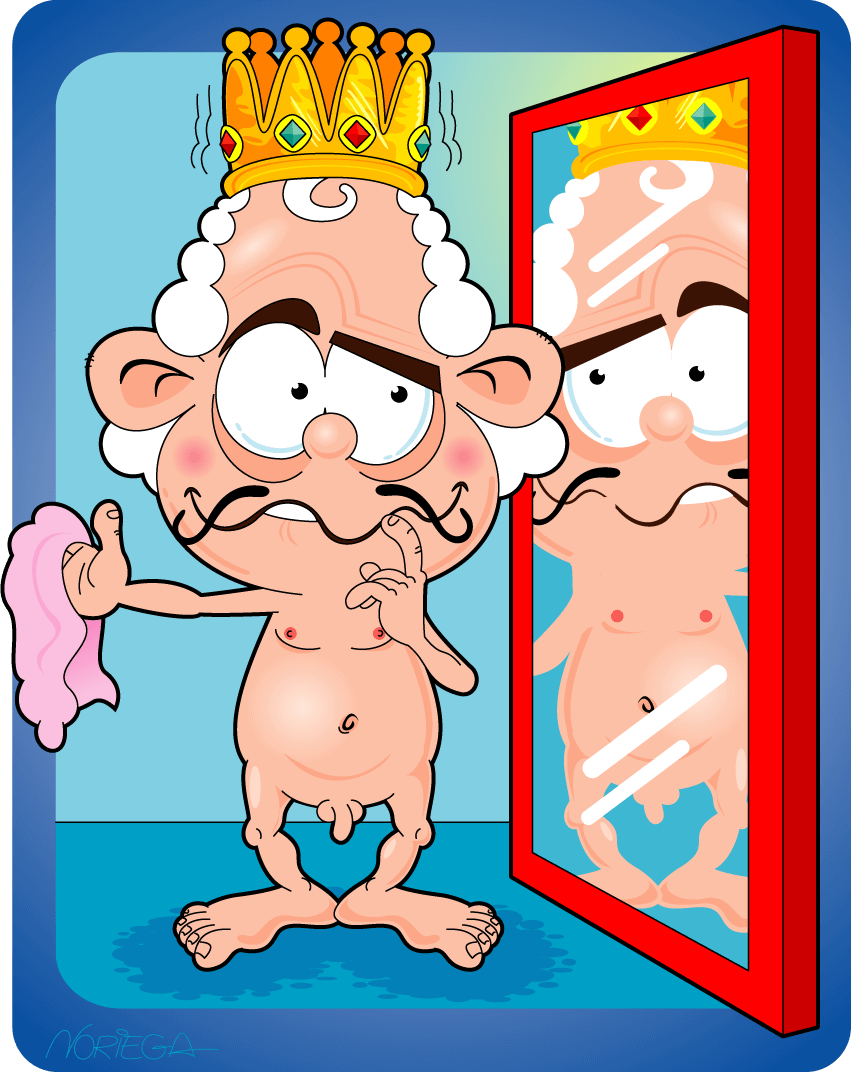

Los vestidos nuevos del emperador

Pasarela Cascabeles

Gran escándalo durante el desfile de moda de la nueva colección Otoño- Invierno presentada por el Emperador. Más información en el cuento de Hans Cristian Andersen.

Hubo hace mucho tiempo un emperador muy aficionado a la elegancia. Ni siquiera los asuntos de estado más graves requerían tanto su atención como una buena tela o el estampado de un tejido.

A este lugar llegaron en cierta ocasión dos sastres que aseguraban fabricar unos asombrosos vestidos, visibles sólo por aquellos que no fueran estúpidos.

- Haceros uno de nuestros trajes será una magnífica inversión, Excelencia, pues os permitirá conocer cuáles de vuestros funcionarios y súbditos son aptos para sus cargos, cuáles son listos y cuáles no. Pues sólo los inteligentes ven estas telas.

El emperador no veía la tela, ya que ésta no existía, pero ante el temor de que pensaran que era tonto, asintió y encargó un traje de gala a los dos tramposos.

Los sastres pidieron un cuantioso adelanto para comenzar a trabajar, e instalaron telares, espejos, mesas para cortar el género y todos los materiales necesarios en una amplia sala del castillo. Hacían ver que hilaban, cortaban, cosían e hilvanaban, pero era todo un ardid para aprovecharse del emperador. Día y noche simulaban trabajar en el atuendo más elegante que jamás habría lucido.

Preocupado por el hecho de que la tela sólo era visible por la gente inteligente, pero ansioso por ver el resultado de sus inversiones, llamó a uno de sus ministros, en el que confiaba plenamente, para que revisara el trabajo de los sastres.

El ministro, cuando llegó al taller, no alcanzó a ver nada en los telares, le parecía que los maniquíes estaban desnudos y se preocupó.

- Es evidente que no estoy capacitado para mi puesto, pues no logro ver la tela, pero me niego a perder mi trabajo - decía para sus adentros - fingiré que la veo para conservar mi cargo y el favor del emperador.

E informó al mandatario de la variedad de colores, la suavidad de los tejidos y la caída del corte del atuendo que había encargado a los pícaros sastres.

Llegó el día de probarse el nuevo vestido, y el emperador encargó a un mayordomo de su confianza que fuera a buscarlo. Pero cuando el hombre llegó a la sala que ocupaban los sastres, una oleada de vergüenza le invadió, pues era incapaz de ver la tela:

- ¡Soy tonto! - Se dijo - ¡No puedo ver la tela! Es necesario que finja ante los demás, no deben enterarse de que no soy inteligente. - Y colocó las manos como si en verdad portara un traje.

En los aposentos del emperador se había reunido su séquito para ayudarle a vestirse para el desfile: era una buena ocasión para lucir tan caros ropajes. Ninguno de los presentes veía las telas, pero nadie se atrevía a reconocerlo por miedo a que los demás pensaran que era tonto.

- ¡Le sientan muy bien! ¡Unos colores preciosos! ¡Qué estampado tan maravilloso! - Comentaban para disimular.

La fama y las cualidades de las telas que habían traído los dos sastres se había extendido entre la población, y todo el mundo aguardaba el desfile con gran expectación, asomados a las ventanas o apostados en las calles. En parte para ver el resultado de tan laboriosa tarea, y en parte para comprobar cuáles de sus vecinos y conocidos eran tontos o inteligentes.

- Me sienta verdaderamente bien, ¿no es cierto? - Preguntó el emperador antes de emprender el desfile, para que todos creyeran que veía las telas, y a continuación avanzó bajo el palio, recorriendo las calles entre la multitud.

- ¡Qué hermoso traje! - De

- ¡El emperador va desnudo! - Gritó de repente un niño.

- ¡No lleva nada! - Dijo otro a su lado.

Y comenzaron los rumores en voz queda asegurando que no existía tal traje, pero el emperador alzó la cabeza, y a pesar de sus sospechas continuó desfilando,